- Start

- Keine Planung ohne Beteiligung

- Mehr Nutzungsdichte und Angebotsvielfalt

- Mehr Kontrolle über Vetoplayer

- Wer ist verantwortlich für Partizipation?

- Kommunen und Private ergänzen sich

- Politik muss Weichen stellen

- Wie können Grundsatzfehler vermieden werden?

- (Einzel-)Bedürfnisse einordnen – Methoden variieren

- Klar kommunizierte Verhandlungsmasse anbieten

- Große Quartiere brauchen Bekenntnisse

- About the author(s)

- References

Published 15.02.2021

Partizipation in der Planung großer Quartiere

Participation in Planning of Large Urban Quarters

Keywords: Partizipation; Methoden; Quartiere; Planung; Akteurseinbindung; Participation; methods; urban quarters; planning; actor involvement

Abstract:

Große Neubauquartiere und Transformationsareale werden lebenswerter, vielfältiger und resilienter, wenn sie von Anfang an unter Einbezug relevanter Stakeholder geplant werden. Zu den Stakeholdergruppen zählen nicht nur die Stadt- und Quartierbevölkerung, sondern auch Grundeigentümer und Akteure, die das Quartier mit ihren Angeboten und ihrem Engagement zu einem späteren Zeitpunkt machen. Eine erfolgreiche partizipative Planung trägt dazu bei, Zielkonflikte zu entschärfen, kritische Stakeholder auf Veränderungsprozesse einzustimmen und Entwicklungen auf die Bedürfnisse kommerzieller und nicht-kommerzieller Nutzerinnen auszurichten. Damit partizipative Planung gelingt, braucht es politische Verantwortliche, die komplexe Planungsvorhaben verständlich erklären und überzeugt vertreten und Fachpersonen in der öffentlichen Verwaltung, die Erwartungen an Planungsschritte richtig einordnen können. Partizipation lebt von Neugier und der Bereitschaft von Entscheidungsträgern, sich auf Diskussionen mit Dritten einzulassen.

Large urban development and renewal projects become more livable, diverse, and resilient if stakeholders are involved in the planning and development phases from an early stage. Stakeholders include not just neighborhood activists and locals, but also landowners and those who will shape the future neighborhood through their commercial and non-commercial offerings and engagements. Successful participation defuses conflicts of interest, involves critical actors in change processes, and attunes developments to the needs of future users and inhabitants. But participatory planning does not automatically succeed. It requires political decision-makers willing to explain and back complex and often controversial projects, as well as civil servants capable of managing expectations of planning steps. Participation thrives on curiosity and willingness of those responsible to engage with third parties.

Keine Planung ohne Beteiligung

Große Quartiere können nicht von einer Handvoll Eingeweihter im stillen Kämmerlein geplant werden. Voraussetzung für eine vielfältige und resiliente Nutzungsentwicklung und für die gesellschaftliche Akzeptanz großer Neubauquartiere und Transformationsareale ist, dass Politik und Verwaltung Planungsgewohnheiten hinterfragen und sich nicht scheuen, Projekte in komplexen Akteurskonstellationen voranzutreiben.

Die Autorin beleuchtet in diesem Artikel den Mehrwert der Partizipation für die Planung großer Quartiere, geht anschließend auf die Rollen der öffentlichen Hand, Politik und Privaten ein und schließt damit, wie Fehler in der Partizipation vermieden werden können. Sie stützt sich dabei auf Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Forschung und auf eigene Erfahrungen in der Begleitung solcher Prozesse.

Mehr Nutzungsdichte und Angebotsvielfalt

Große Quartiere mit einem Anspruch auf Zukunftsfähigkeit und Urbanität müssen mehr leisten, als einfache Wohnsiedlungen. Was große Quartiere für die Endnutzenden – also für künftige Einwohnende, Arbeitstätige und Besuchende – attraktiv macht, ist eine wirtschaftlich und gesellschaftliche nachhaltige Nutzungsdichte und Angebotsvielfalt (Scholich 2019). In welchem Ausmaß diese entstehen können, hängt allerdings vom Standort ab: Je schlechter die Erreichbarkeit und je geringer die Frequenzen, desto mehr hängt das Angebot von einzelnen respektive von nicht kommerziellen Anbietern ab, die für Treffpunkte im Quartier sorgen. Und solche Anbieter müssen mit attraktiven Bedingungen frühzeitig gewonnen und in den Entwicklungsprozess eingebunden werden. Denn Nutzungsdichte und Angebotsvielfalt entstehen nicht auf dem Plan, und auch nicht, weil es sich Planende so vorstellen. Sie wird von „stadtproduzierenden“ Akteuren gemacht: Von Grundeigentümern und einer Vielfalt gemeinnütziger und kommerzieller Anbieter (Altrock und Bertram 2012). Diese Akteure brauchen Spielräume, in denen sie sich zum richtigen Zeitpunkt entfalten können. Ein zu eng geschnürtes Planungskorsett verhindert, dass sie ihre Bedürfnisse in die Entwicklungs- und Betriebsphase einbringen können. Je besser Planende die Bedürfnisse solcher Akteure antizipieren und je früher sich solche Akteure einbringen können, desto grösser ist die Chance, dass planerische Festlegungen auf der richtigen Flughöhe gemacht werden.

Die Einbindung von stadtproduzierenden Akteuren erfordert den politischen Willen, ohnehin komplexe Planungsprozesse so zu gestalten, dass auch Drittparteien mitreden können. Als Gegenleistung müssen die einbezogenen Akteure einen gewissen Risikoappetit mitbringen: Sie müssen Zeit und Geld in Planungen investieren, deren Dauer und Ausgang oftmals ungewiss ist. Das von Klaus Selle beschriebene Modell „Engage, Deliberate, Decide“ vermittelt, wie stadtproduzierende Akteure, die häufig auch als Akzeptanzträger fungieren, frühzeitig in Entscheidungsprozesse eingebunden werden können (Selle 2011). Planungsabläufe müssen transparent gestaltet und sinnvolle Partizipationsmöglichkeiten angeboten werden. Stakeholder müssen sich stufengerecht einbringen können. Planende müssen Inputs absorbieren und in ihre Arbeit integrieren. Entscheidungsträgerinnen müssen in ihren Beschlüssen auf die erarbeiteten Grundlagen eingehen.

Damit partizipative Planung funktioniert, müssen Reibungsflächen toleriert und eine gewisses Maß an Ergebnisoffenheit bzw. Unsicherheit akzeptiert werden: „Man muss Prozesse gestalten, deren Ausgang man nicht kennt“ (Ganser 1991: 272). Gleichzeitig gilt es, Prozessrisiken zu minimieren. Fragestellungen, zu denen Stakeholder konsultiert werden, müssen von den Entscheidungsträgern früh festgelegt, in der Prozessgestaltung klar definiert und in der Moderation laufend präzisiert und eingegrenzt werden. Grundsatzfragen müssen möglichst früh und möglichst abschließend geklärt werden.

Mehr Kontrolle über Vetoplayer

Die Planung großer Quartiere erfordert gesellschaftliche Akzeptanz. Mit früh angesetzten Beteiligungsprozessen können (potenzielle) Vetoplayer identifiziert und in angemessener Form eingebunden werden. Als Vetoplayer gelten Akteure, deren Zustimmung erforderlich ist, um den Status Quo zu verändern (Tsebelis 1995).

Zu den wichtigsten strukturellen Vetoplayern zählen Grundeigentümerinnen, die über die Realisierung, Anbindung oder Einbettung großer Quartiere entscheiden. Haben sie kein Interesse an einer Entwicklung, werden Planungsvorhaben zu Rohrkrepierern. Grundeigentümer müssen von der Politik und Verwaltung früh in partizipative Prozesse eingebunden werden. Sie kooperieren eher, wenn sie in persönlichen Gesprächen transparent informiert und in der Entscheidungsfindung auf Augenhöhe konsultiert werden. Sie verweigern Kooperation eher, wenn die Informationsasymmetrien zu Planenden oder anderer Grundeigentümerinnen zu groß sind oder sie sich bei wichtigen Weichenstellungen übergangen fühlen (Zimmerli 2019a). Das gilt auch für Grundeigentümer der öffentliche Hand: Planung, Hochbau und Portfoliomanagement sind in vielen Verwaltungen in unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlichen politischen Vorstehenden angesiedelt; die Bereitschaft zur Kooperation und eine gemeinsame Planungskultur sind alles andere als selbstverständlich.

Zu den wichtigsten institutionellen Vetoplayern zählen Parteien und organisierte Interessensgruppen wie beispielsweise Umweltverbände. Diese können Entscheidungen über formelle Mit- und Einspruchsrechte blockieren. Besonders hartnäckig agieren jene Akteure, die mit ihrer Grundsatzkritik große Planungsvorhaben zur Mobilisierung von Wählerinnen und Mitgliedern instrumentalisieren. Wenn defensiv über Planungsprozesse kommuniziert wird, schürt die Politisierung oft ein Klima des Misstrauens, das erfahrenen und etablierten Vetoplayern die Deutungshoheit über komplexe Sachverhalte und – für Laien – schwer einzuordnende Fakten zuspricht. Politisch motivierte Vetoplayer können über partizipative Prozesse in der Regel nicht überzeugt, aber argumentativ in Schach gehalten werden: In einer erfolgreichen Partizipation sind sie nicht mehr die einzigen tonangebenden Meinungsmacher.

Schließlich gibt es individuelle Vetoplayer wie Anrainerinnen oder Meinungsbildende. Diese nicht oder nur teilweise institutionalisierten Akteure können Gegenstimmen mobilisieren und Meinungen prägen. Solche potenzielle Vetoplayer sind meist schnell mobilisiert: Große Quartierplanungen bringen Veränderungen und Ungewissheit, die bei einem festen Bestandteil der Gesellschaft generell auf Ablehnung stoßen (Zimmerli 2019). Nicht direkt Betroffene, die in einer Aufwertung grundsätzlich nichts Gutes erkennen, solidarisieren sich mit vermeintlich Betroffenen und positionieren sich als Sprachrohr der Aufwertungsopfer (Karow-Kluge und Schmitt 2013). Partizipationsprozesse, in denen informiert und diskutiert wird, bieten die Gelegenheit, die oft pauschalen Argumente solcher Akteure zu kontextualisieren und zu relativieren. Eine erfolgreiche Partizipation fördert einen breit abgestützten öffentlichen Meinungsbildungsprozess.

Wer ist verantwortlich für Partizipation?

Die Planung großer Quartiere dauert oft Jahre oder Jahrzehnte. Sie durchläuft unterschiedliche Phasen, in denen unterschiedliche Akteure Entscheidungen zu (mehr oder weniger) abstrakten Fragestellungen treffen. Bei einem derart langen Planungshorizont gibt es keine durchgängige Partizipationshoheit. Je nach Planungs- und Entwicklungsphase ergeben sich allerdings Schwerpunkte.

Kommunen und Private ergänzen sich

Erste Planungsschritte finden in der Regel in den Planungsämtern statt, die über die Grundsätze der Flächenentwicklung entscheiden. Anschließend bestimmen Grundeigentümerinnen oder Entwickler mit, wie Bebauungspläne oder konkrete Projekte gestaltet werden. Bei Gebietstransformationen können sich Planungs- und Arealentwicklungsprozesse überlagern, d.h. Kommunen und Private kommen gleichzeitig zum Zug und müssen sich abstimmen.

Parallel geführte Partizipationsprozesse können sich in die Quere kommen – oder sich dank klar definierter und unterschiedlicher Zielsetzungen ergänzen und Synergien schaffen (Eckart et al. 2018): Kommunen sind auf gesellschaftlichen Rückhalt für die Stadterweiterung und Quartierentwicklung angewiesen. Ihr Interesse liegt bei der frühzeitigen Formulierung von kommunalen Zielvorstellungen in Bezug auf Stadtentwicklung sowie bei der Diskussion um öffentlichkeitsrelevante Angebote (zur Nedden 2020). Private benötigen Akzeptanz für ihre individuellen Projekte. Sie interessieren sich für die Einbindung von Anrainerinnen und die frühzeitige Anbindung von Betreibenden und Nutzenden, um lokal gut verankerte Projekte und ein vielfältiges Angebot zu realisieren.

Kommunen können sich in parallel geführten Prozessen profilieren, indem sie den Nutzen privater Entwicklungsvorhaben für die Stadtentwicklung konkretisieren und fassbar machen – und stadtproduzierende Akteure stufengerecht einbinden (Zemann und Buser 2019). Private profitieren davon, dass Kommunen Erwartungen formulieren und Planungssicherheit in Aussicht stellen und durch die Einordnung von Veränderungsprozessen Spielräume schaffen.

Gut geführte Partizipationsprozesse stellen sicher, dass kein unnötiger Wettbewerb um die aktivsten Praxisakteure entsteht und dass Partizipationswillige nicht ausbrennen (Eckart et al. 2018). Dies gelingt, wenn Prozesse, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden, zusammengeführt werden, zeitlich nacheinander stattfinden oder im Ausmaß reduziert werden. Zu viel Partizipation führt auch unter den engagierten Beteiligten zu Ermüdungserscheinungen.

Politik muss Weichen stellen

Ein großer Mehrwert früh angesetzter Partizipationsprozesse liegt darin, dass Zielkonflikte rasch angesprochen werden können (Hettich 2019): Politik und Verwaltung erhalten die Möglichkeit, direkt in den Dialog zu Themen zu treten, die absehbar sind: Die Angst vor der Verdrängung gewisser sozialer Schichten oder Milieus, die Bebauung der letzten grünen Wiesen, den generellen Vorbehalt gegenüber Veränderungen oder ähnliches. Sie merken auch rasch, aus welchen politischen Lagern das Vorhaben für ein politisches Anliegen instrumentalisiert werden könnte.

Die in Partizipationsprozessen identifizierten Zielkonflikte weisen darauf hin, woher künftiger Widerstand kommt und welche Trittbrettfahrenden mit welchen Themen aufspringen werden. Manche Zielkonflikte haben nichts mit den Fragestellungen zu tun, die im Rahmen eines Partizipationsprozesses diskutiert werden sollen. Wer sie aufbringt, lässt sich aber selten damit abspeisen, dass Anliegen nicht zum Prozessschritt gehören. Umsichtige politische Entscheidungsträger nehmen kritische Fragestellung deshalb auf und lösen – wenn nötig und sinnvoll – eigene Diskussionsprozesse zur Vertiefung aus.

Andere Zielkonflikte stellen die laufende Planung ganzheitlich in Frage. Eine verantwortliche Politik scheut sich nicht davor, Diskussionen zu führen – und standhaft zu bleiben, Argumente gegen den Stillstand einzubringen, die Chancen von Entwicklungen aufzuzeigen und Unschlüssige von den Chancen von Veränderungsprozessen zu überzeugen. Grundsätzliche Anliegen an öffentlichkeitsrelevante Angebote, die mit der Planung großer Quartiere zusammenhängen, sollten schließlich in nachfolgenden Planungsphasen vertieft betrachtet und in die Planung und Projektentwicklung eingebunden werden. Die Weiterbearbeitung von Zielkonflikten zur Stadt- und Quartierentwicklung kann von der Verwaltung zwar vorbereitet werden. Es liegt aber in der Verantwortung der Politik, zum Abschluss einer Partizipationsphase verbindliche Aussagen zu machen und die Weichen für die nächsten Planungsphasen zu stellen. Wenig Erfolgschancen haben Partizipationsprozesse, in denen politische Entscheidungsträger Versprechen machen, die nicht umgesetzt werden können. Erfolgreiche partizipative Planung wird von Verwaltungen initiiert, die politischen Rückhalt genießen und bei den Stakeholdern Erwartungen schürt, über die anschließend auch entschieden werden kann (Hettich 2019).

Wie können Grundsatzfehler vermieden werden?

Partizipationsprozesse gelingen besser, wenn Verantwortliche die Anliegen von Stakeholdern mit einer breiten Auswahl von Partizipationsmethoden erheben, Bedürfnisse kontextualisieren und den Beteiligten eine klar definierte Verhandlungsmasse anbieten.

(Einzel-)Bedürfnisse einordnen – Methoden variieren

Die Zielgruppen von Partizipationsprozessen sind in der Regel sehr heterogen. Ein legitimes Interesse an der Planung großer Quartiere haben nicht nur die Quartier- und Stadtbevölkerung, sondern auch Gewerbetreibende und Engagierte, die das Leben in künftigen Quartieren aktivieren; Grundeigentümer und Entwickler, die in Räume investieren; oder künftige Bewohnende, die noch gar nicht da sind.

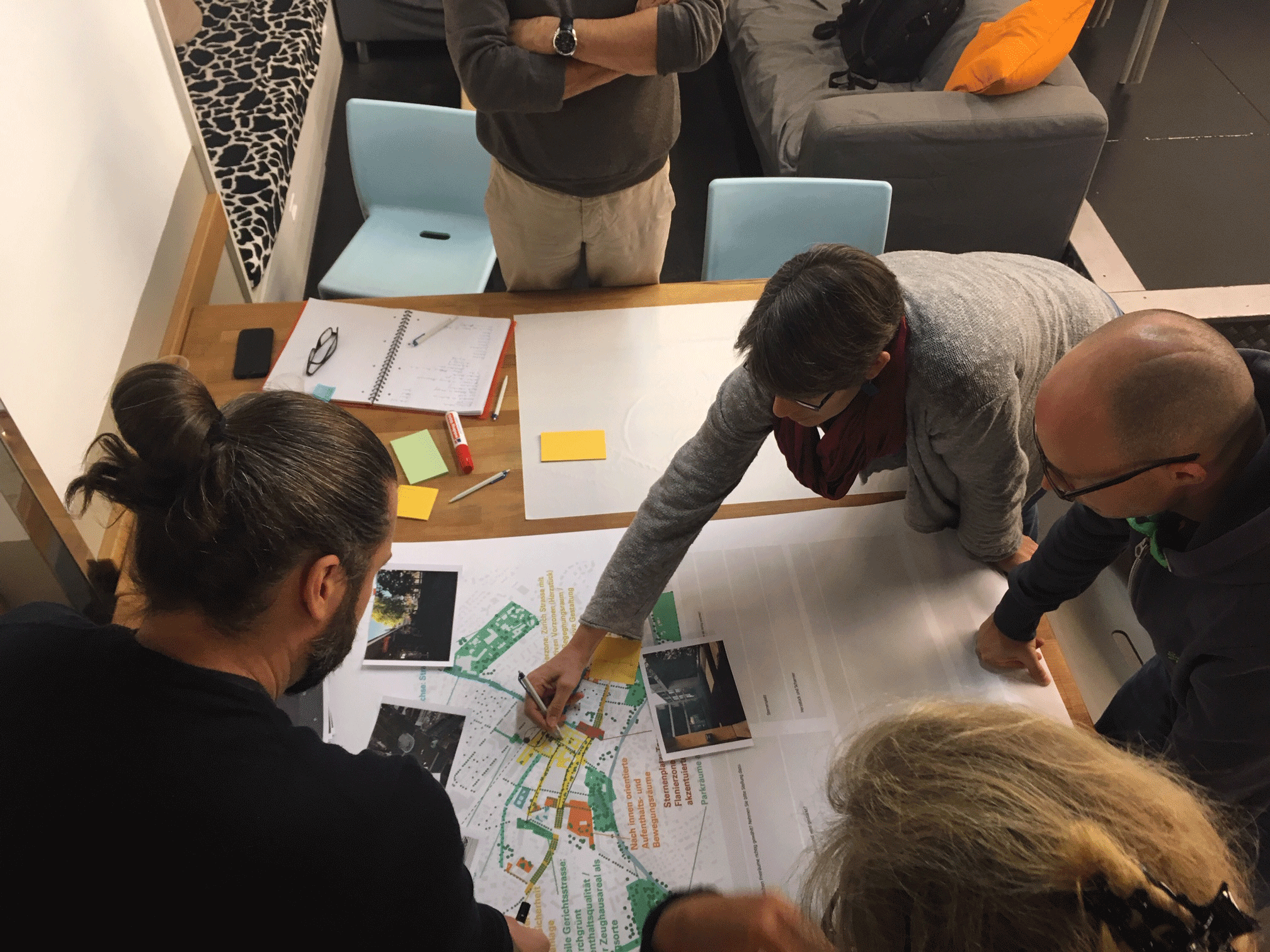

Partizipation kann deshalb nicht auf die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen reduziert werden. Eine Hilfestellung zur Gliederung unterschiedlicher Methoden bietet Sebastian Drescher. Er unterteilt Partizipation in Information, Erkundung und Beteiligung (Drescher 2013). Mit der Information werden Meinungsbildungsprozesse zu Sachverhalten von politischem Interesse unterstützt. Zu den Methoden zählen Informationsveranstaltungen, Medienbeiträge, Bürgerversammlungen, Diskussionsveranstaltungen oder Ausstellungen. Auf der Erkundungsebene werden Präferenzen, Interessen und Meinungen erfasst, beispielsweise mit Befragungen, Interviews oder Begehungen. Über die Beteiligung werden Stakeholder als Partner eingebunden. Entweder formal über Verbandsbeteiligungen oder den Einsatz von Bürgerbeauftragten, Beiräten oder Ausschüssen. Oder auf einer informellen Ebene über anlassorientierte Maßnahmen wie Zukunftswerkstätten, Bürgerhaushalte, Stadtforen oder E-Partizipation. Daneben gibt es kooperative Formen wie Runde Tische oder Zielvereinbarungen.

Viele Bürgerinnen sind bereit, sich in Planungsprozesse einzubringen, möchten dazu aber nicht zu viel Zeit investieren. Befragungen ermöglichen es, einen kurzen, zeitlich selbstbestimmten Input zu geben. Mit breit angelegten Befragungen können Bevölkerungsschichten erreicht werden, die nicht an Veranstaltungen teilnehmen. Befragungen können auch auf bestimmte Zielgruppen beschränkt werden, die entweder über ein spezifisches Knowhow verfügen oder zu einer bestimmten, für die Entwicklung relevanten, Akteursgruppe gehören.

Befragungen sind wichtige Informations- und Kommunikationsmittel: Mit dem Anschreiben werden die Befragten über den Sachverhalt informiert. Start und Ende sowie Erkenntnisse können über die Medien der breiten Öffentlichkeit kommuniziert werden. Die Ergebnisse aus Befragungen helfen Planenden auch, Interessen und Bedürfnisse in öffentlichen Veranstaltungen zu kontextualisieren: Die Ergebnisse vermitteln, dass es neben der Meinung von Personen, die bei Veranstaltungen anwesend sind, auch eine legitime Meinung von Personen gibt, die nicht anwesend sind.

Öffentliche Veranstaltungen bieten jenen Bürgern und Interessensvertretenden die Gelegenheit, sich einzubringen, die bereit sind, Zeit zu investieren. Der Vorteil öffentlicher Veranstaltungen ist, dass sie niederschwellige Plattformen zur Beteiligung schaffen. Der Nachteil ist, dass die Beteiligung in der Regel selbstselektiv ist. Öffentliche Veranstaltungen ziehen jene an, die auf das Thema sensibilisiert sind, einen guten Bildungshintergrund mitbringen, ein bestimmtes Interesse verfolgen oder Zeit haben. Benachteiligte Bevölkerungsgruppen sind an solchen Prozessen häufig nicht nur nicht vertreten. Ihre Interessen geraten durch die hohe Gewichtung der Meinung der anwesenden Akteure sogar noch mehr in den Hintergrund (Hammer 2018).

Öffentliche Veranstaltungen sind deshalb nicht repräsentativ und bilden einen verzerrten Teil der gesellschaftlichen Meinung ab. Vermeintlich demokratische Prozesse, die im Rahmen von Öffentlichkeitsveranstaltungen über Abstimmungen oder Konsensfindungen stattfinden, haben einen geringen Wert, da sie die Meinung der nicht anwesenden gesellschaftlichen Gruppen ausschließen. Öffentliche Veranstaltungen dienen deshalb in erster Linie als Pulsmesser. Sie helfen der Politik und Verwaltung, Multiplikatorinnen und Befürwortende zu identifizieren, bestehende Argumente zu schärfen, neue Argumente zu finden und – im besten Fall – inhaltlich Erkenntnisse für die Planung zu gewinnen. Den Bürger bieten sie die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit Entscheidungsträgern zu treten, Anliegen zu deponieren und sich von Fachpersonen komplexe Sachverhalte erklären zu lassen.

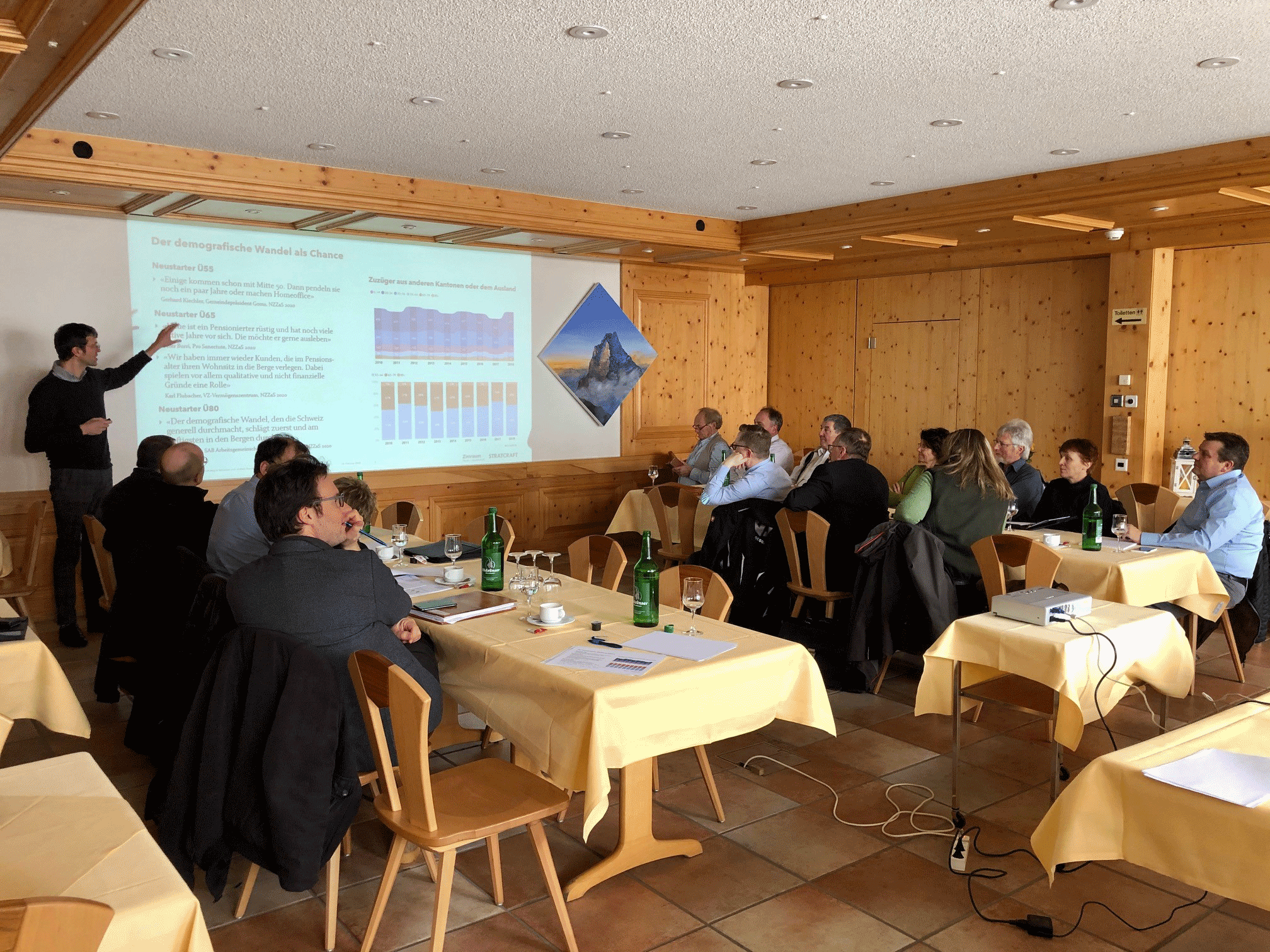

Partizipationsveranstaltungen oder Workshops, die auf Einladung durchgeführt werden, können als Methode genutzt werden, Fragestellungen in bestimmten fachlich oder sachlich zusammengestellten Gruppen vertieft zu diskutieren. Solche Veranstaltungen richten sich in der Regel an professionelle Interessensvertretende, die Knowhow einbringen oder für eine nachfolgende Umsetzungsphase eingebunden werden sollen.

In der Regel macht es Sinn, unterschiedliche Methoden der Partizipation zu kombinieren: So können nicht nur unterschiedliche Zielgruppen erreicht, sondern auch Engagement und Bedürfnisse in einen Zusammenhang gebracht werden. Lösungen, die in kleinen, selbstselektiven Gremien entstanden sind, decken Bedürfnisse nur einseitig ab. Genauso wenig reicht es aus, mit Befragungen an der Oberfläche zu bleiben.

Klar kommunizierte Verhandlungsmasse anbieten

Engagierte nehmen an Partizipationsprozessen Teil, weil sie sich davon erhoffen, Entscheidungen beeinflussen zu können (Vilmar 1986). Das Engagement dient selten einem Selbstzweck und ist für die wenigsten eine ersehnte Freizeitbeschäftigung.

Diese Erwartungen an die Beteiligung können nur dann glaubwürdig erfüllt werden, wenn gewisse Entscheidung noch offen sind und Entscheidungsträgerinnen eine Verhandlungsmasse anbieten können (Krummacher 2004). Je klarer die Verantwortlichen die Rahmenbedingungen für Partizipationsprozesse formulieren und je transparenter ist, welche Entscheidungen beeinflusst werden können, desto erfolgsversprechender sind

partizipative Prozesse. Können in einer Planungsphase keine Entscheidungen beeinflusst werden, müssen Partizipationsangebote klar als Information und Reflexion deklariert werden (Straßburger und Rieger 2019).

Partizipative Prozesse erreichen auch schnell einen Grenznutzen (Haas 2012). Für die Teilnehmenden ist es wichtiger, dass die eingebrachten Anliegen in nachfolgenden Planungsphasen evaluiert und entweder umgesetzt oder qualifiziert verworfen werden, als dass sie ständig neue Gelegenheiten zum Mitreden erhalten. Die Flucht in weitere Partizipationsanlässe entlastet politische Entscheidungsträger nicht davon, (möglicherweise unpopuläre) Entscheidungen für die weiteren Planungsschritte zu treffen.

Große Quartiere brauchen Bekenntnisse

Partizipative Prozesse machen die Planung großer Neubauquartiere nicht einfacher, tragen aber in den meisten Fällen zu guten Entscheidungen und qualitativ hochwertigen und resilienten Planungen bei. Solche Prozesse gelingen allerdings nicht automatisch. Sie setzen weitsichtige Entscheidungen der Verantwortlichen voraus und sind auf Engagierte angewiesen – auf allen Ebenen: in der Politik und der Verwaltung, bei beteiligten Investorinnen und Entwicklern, in der Privatwirtschaft, in der Zivilgesellschaft sowie in der

interessierten Öffentlichkeit.

Partizipation erfordert das Durchhaltevermögen aller beteiligten Akteure. Der Erfolg der Prozesse hängt einerseits von der Fähigkeit der Politiker ab, standhaft zu bleiben und auch einmal nein zu sagen. Der Erfolg hängt andererseits auch davon ab, dass Politik und Verwaltung am gleichen Strang ziehen, dass sie ein Verständnis für die Gesamtentwicklung vermitteln können und die Fähigkeit haben, Zusammenhänge mit der Stadtentwicklung über das geplante große Quartier hinaus aufzuzeigen.

Gute Voraussetzungen für die Planung großer Quartiere bestehen dann, wenn sich alle Akteure mit Vertrauen, Neugier, Offenheit, eigenem Antrieb und einem langfristigen Interesse am Erfolg der Planung am Prozess beteiligen.

References

Altrock, Uwe und Bertram, Grischa (2012): Wer entwickelt die Stadt? Geschichte und Gegenwart lokaler Governance: Akteure - Strategien - Strukturen. Bielefeld: Transcript-Verlag.

Drescher, Sebastian (2013): Die Befragung – Ein geeignetes Element kommunaler Partizipation? In: Verwaltung und Management 19 (5), 274–80.

Eckart, Jochen, Astrid Ley, Elke Häußler und Erl, Thorsten (2018): Leitfragen für die Gestaltung von Partizipationsprozessen in Reallaboren. In: Di Giulio, Antonietta und Defila, Rico (Hg.): Transdisziplinär und transformativ forschen. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 105–135.

Ganser, Karl (1991): Instrumente von gestern für die Städte von Morgen? In: Ganser, Karl, Hesse, Jens-Joachim und Zöpel, Christoph (Hg.): Die Zukunft der Städte. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 54–65.

Haas, Michael (2012): Direkte Partizipation abhängig Beschäftigter: Konzept, organisatorische Realisierung und die Wirkung auf Arbeitszufriedenheit und Gesundheitsressourcen. Serie: WZB Discussion Paper; SP I 2012-302, Schwerpunkt Bildung Arbeit und Lebenschancen Forschungsgruppe Public Health Research Group Public Health W. Z. B. B. A. L. P. H. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (Hrsg.). Berlin: WZB.

Hammer, Katharina (2018): Öffentlicher Raum – Chancen und Risiken von Beteiligungsverfahren. In: Tomaschek, Nino und Fritz, Judith (Hg.): In Bewegung: Beiträge zur Dynamik von Städten, Gesellschaften und Strukturen. Münster: Waxmann Verlag, 39–56.

Hettich, Franziska (2019): Erfolgsfaktoren für Wohnungsbauvorhaben der Innenentwicklung. In: Mannheimer Schriften zu Wohnungswesen, Kreditwirtschaft und Raumplanung, 51–60.

Karow-Kluge, Daniela und Schmitt, Gisela (2013): Veränderungsprozesse in städtischen Quartieren zwischen Aufwertung und Verdrängung – wer ist beteiligt? In: Forum Wohnen und Stadtentwicklung, 180–184.

Krummacher, Michael (2004): Die Hohen Erwartungen sind nicht erfüllt. Aktivierung und Bürgerbeteiligung in der Programmumsetzung „Soziale Stadt“. In: Sozialmagazin 10/2004, 40–51.

Nedden, Martin zur (2020): Partizipation im Kontext von Stadtentwicklung und Gentrifizierung. In: Partizipation für alle und alles? Wiesbaden: Springer Fachmedien, 127–41.

Scholich, Dietmar (2019): Reurbanisierung zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Ein Blick auf nordwestdeutsche Städte und Regionen – eine Einführung. In: Scholich, Dietmar (Hg.): Reurbanisierung zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Ein Blick auf nordwestdeutsche Städte und Regionen. Hannover: Verlag der ARL, 5–26.

Selle, Klaus (2011): Große Projekte nach Stuttgart: Herausforderungen der politischen Kultur. In: RaumPlanung (156/157), 126–132.

Straßburger, Gaby und Rieger, Judith (2019): Bedeutung und Formen der Partizipation – Das Modell der Partizipationspyramide. In: Straßburger, Gaby und Rieger, Judith (Hg.): Partizipation kompakt. Für Studium, Lehre und Praxis sozialer Berufe. 2. Auflage. Weinheim Basel: Beltz Juventa, 12–41.

Tsebelis, George (1995): Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism. In: Journal of Political Science 25 (3), 289–325.

Vilmar, Fritz (1986): Partizipation. In: Mickel, Wolfgang (Hg.): Handlexikon zur Politikwissenschaft. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

Zemann, Benjamin und Buser, Barbara (2019): Lagerplatz Winterthur. In: Schnur, Olaf, Gebhardt, Dirk und Drilling, Matthias (Hg.): Quartiersforschung. Wiesbaden: Springer VS, 185–202.

Zimmerli, Joëlle (2019a): STEK Uster 2035: Investorenbefragung. Im Auftrag der Stadtplanung Uster.

Zimmerli, Joëlle (2019b): Wohnraumentwicklungen in Berlin. Zürich: Eigenverlag.