- Start

- Rückkehr des Wohnens in den suburbanen Raum

- Urbanes Leben am Stadtrand – die Mitte vom Quartier planen?

- Learning from… Transformation mitdenken?

- Die Großsiedlungen der 1960er-70er Jahre – Quantität am Stadtrand

- Neue Stadtteile in den 1990er Jahren – Qualität im Quartier

- Zauberformeln für die neuen Quartiere am Stadtrand

- Vielfalt in der Struktur

- Offenheit im Prozess

- Den Stadtrand weiterdenken…

- About the author(s)

- References

Published 15.02.2021

Lebendige Quartiere planen

Urbane Qualitäten in suburbanen Räumen?

Planning Liveable Neighborhoods

Urban Qualities in Suburban Areas?

Keywords: Suburbanisierung; Stadterweiterung; Wohnen in der Peripherie; Große Quartiere; urbane Leitmotive; offene Prozesse; Suburbanization; urban expansion; housing in the periphery; new urban quarters; urban leitmotif; open processes

Abstract:

Das Planen Großer Quartiere auf der Grünen Wiese in einer Dimension, die noch vor einigen Jahren kaum mehr denkbar war, wird wieder möglich. Wachsende Städte entwickeln Projekte der Stadterweiterung an den Rändern mit einem langfristigen Planungshorizont und ambitionierten Zielen. Mit den Großen Siedlungen setzen die Städte in der Wohnungsversorgung ein Zeichen und versuchen mit Dichte, Mischung und Vielfalt der Kernstadt eine neue Qualität am Rand entgegenzusetzen. Vor diesem Hintergrund beleuchtet dieser Beitrag – im Vergleich mit den früheren Phasen der Stadterweiterung – die in den Konzepten und ersten Masterplänen der großen Projekte sichtbar werdenden Ziele und Prozesse, die sich auf die Schaffung so genannter urbaner Qualitäten in der Peripherie richten.

The planning of new urban quarters on the green field in a dimension that was hardly imaginable a few years ago, is possible again. Growing cities develop urban expansion projects on the outskirts with a long-term planning horizon and ambitious goals. With these large settlements, cities are setting an example in terms of housing supply. Through density, mixture and diversity they are trying to counter the core city with a new quality at the fringes. In this light, and in comparison with earlier phases of urban expansion, this article examines goals and processes of the large projects. They are becoming visible in the concepts and first master plans and are aimed at creating so-called urban qualities in the periphery.

In vielen wachsenden Städten werden derzeit wieder Große Quartiere am Stadtrand geplant. Die enorm gestiegene Wohnflächennachfrage lässt sich angesichts der Verknappung der Wohnbauflächen und der Komplexität der Baulandentwicklung im Bestand vielerorts nicht mehr ausschließlich im Innenbereich erfüllen. Die aktuelle Generation der Stadterweiterungsprojekte zeigt einen hohen Anspruch an die Qualität der zukünftigen Wohn- und Arbeitsbedingungen in den Quartieren. Die Entwicklung von Programmen, Konzepten und Zielen ist derzeit in verschiedenen Städten eingebunden in aufwändige Planungsprozesse, in denen versucht wird, die relevanten Akteure frühzeitig in die Vorgehensweisen und Verfahren zu integrieren.

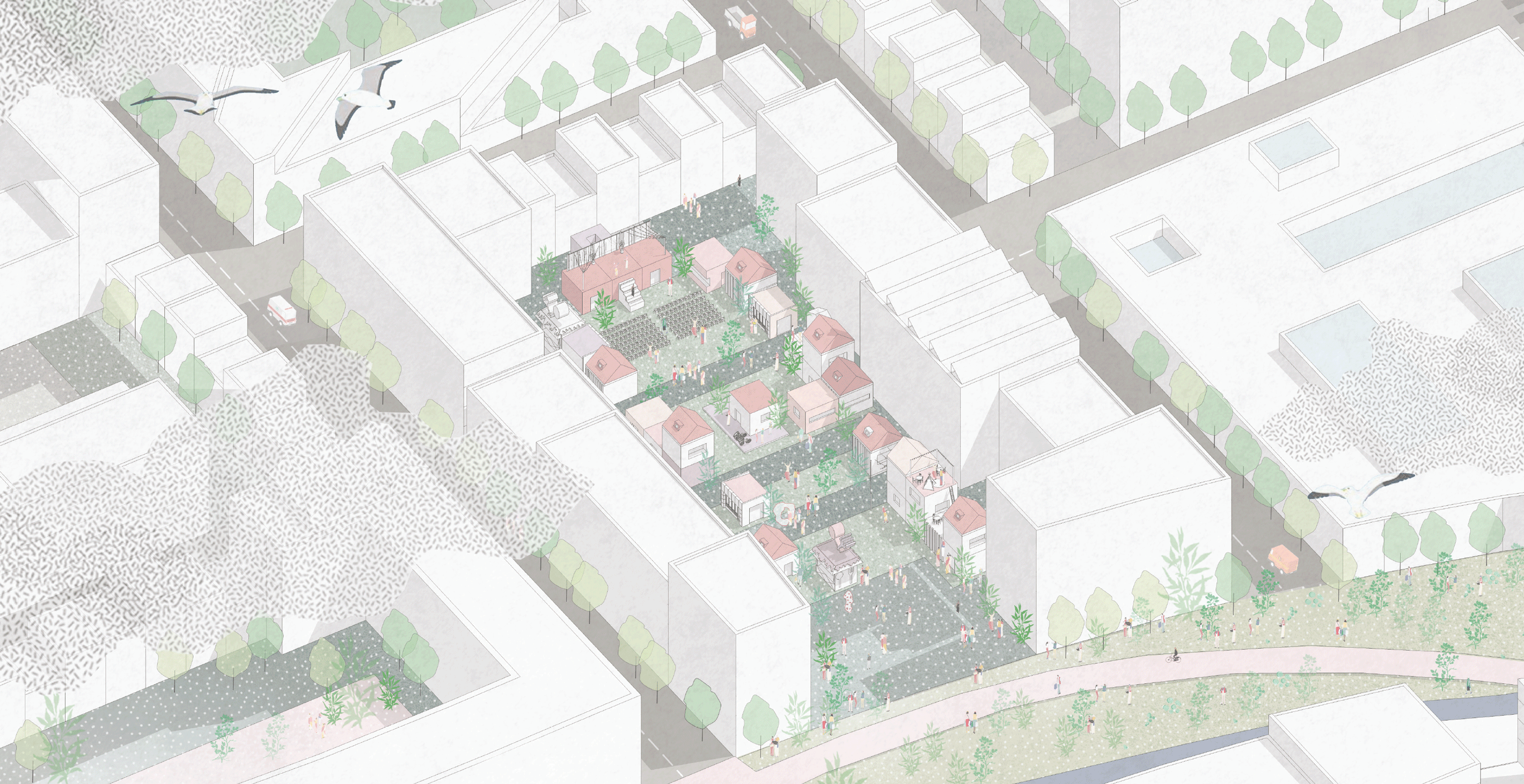

Hier setzt dieser Beitrag an und hinterfragt die Zielsetzungen, die in den ersten Konzepten und Masterplänen der neuen Großen Quartiere so genannte urbane Qualitäten in suburbanen Räumen anstreben (vgl. Altrock et al. 2019). Die Paradoxie, die in diesen Leitlinien enthalten zu sein scheint, war der Anlass für ein studentisches Masterprojekt im Winter 2019 an der RWTH Aachen mit dem Titel Die Mitte vom Quartier, in dem Studierende der Frage nachgingen, ob und wie sich – auch angesichts neuer Trends und veränderter Rahmenbedingungen für wichtige städtische Funktionen, wie Handel und Verkehr – urbane Leitmotive in die neuen Siedlungen an den Stadtrand transportieren lassen. Auf den Überlegungen zur Konzeption und Reflexion dieses Lehrprojektes sowie dem Austausch mit den Expert:innen und ihren Beiträgen rund um die Pt-Konferenz 2019 zu den Großen Quartieren, baut dieser Beitrag auf. Die Auszüge aus den studentischen Arbeiten, die den Text illustrieren, sind in der Summe als imaginäre Mitten und ein vielfältiges Plädoyer für offene Räume und Prozesse zu lesen.

Im Folgenden wird zunächst knapp die Perspektive des Beitrags skizziert. Eine Rückschau auf frühere Phasen der Stadterweiterungen schließt an und fragt nach möglichen Erkenntnissen aus den tradierten Leitgedanken und Prinzipien zum Wohnen im suburbanen Raum. Zuletzt werden die urbanen Leitmotive für den Stadtrand in den aktuellen Planungen und Konzepte der neuen Großen Quartiere beleuchtet.

Rückkehr des Wohnens in den suburbanen Raum

Die Planungen der neuen Großen Quartiere am Stadtrand legen auch rund sechzig Jahre später eine Rückbesinnung auf die suburbanen Großsiedlungen der 1950er-1970er Jahre nahe. Suburbane Räume durch ihre Lage zwischen Stadt und Land gekennzeichnet, erschienen damals die geeigneten Standorte, um Wohnsiedlungen im großen Stil als Massenwohnungsbau jenseits der Grenzen der Kernstädte zu realisieren. Im Westen der Bundesrepublik beförderten zeitgleich in der Blütezeit des Wirtschaftswunders die Eigenheimförderung und eine große Nachfrage nach dem Wohnen im Grünen die Entstehung einer weiteren Typologie, die ausgedehnten Einfamilien- und Zweifamilienhausgebiete. Beide Siedlungstypen, die sich grundsätzlich durch ihre Bauformen und Dichtewerte unterscheiden, prägen seither das Bild vom suburbanen Wohnen in Deutschland (vgl. Hesse 2012). Entstanden sind eigenständige Wohnquartiere oder Siedlungserweiterungen in unterschiedlicher Entfernung und Anbindung zum Stadtkern.

Großsiedlungen erfuhren in der Fachdebatte bereits seit den späten sechziger Jahren eine weitgehende baukulturelle und gesellschaftliche Entwertung: Stadtforscher jener Zeit wie Alexander Mitscherlich kritisierten die Unwirtlichkeit der Städte, Henri Lefebvre den modernen Städtebau sowie die Trennung der Funktionen und das daraus resultierende Manko an sozialen Qualitäten oder Jane Jacobs vor allem den Verlust des öffentlichen Raums in den nordamerikanischen Städten (vgl. Kretz und Kueng 2016: 34). Auch die klassischen Einfamilienhausgebiete wurden in den Folgejahren aufgrund ihrer Monotonie und des hohen Flächenverbrauchs zunehmend infrage gestellt. Die Suburbanisierung des Wohnens wurde begleitet durch die Abwanderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Freizeit; und der suburbane Raum wurde zu einer Zone, in der die Polarität von Kernstadt und Rand zunehmend verlorenging. Der planerische Fachdiskurs thematisierte die Realität der hybriden zentrumslosen Stadtgebilde in Deutschland und Mitteleuropa unter dem Begriff Zwischenstadt (Sieverts 1997) oder im angloamerikanischen Raum als Urban Sprawl und Edge City (vgl. Kretz und Kueng 2016: 26f.).

Aus der Perspektive des Wohnens geriet die Monotonie der sogenannten Schlafstädte auch zunehmend bei den Bewohner:innen in die Kritik, wie auch die Zersiedlung der Landschaft und das hohe Verkehrsaufkommen durch Pendler:innen in einer breiten Fachöffentlichkeit. In den Großsiedlungen in Westdeutschland zeigte sich bereits Mitte der 1980er Jahre und in den Plattenbausiedlungen in den ostdeutschen Bundesländern nach der Wende ein Nachfragerückgang, der sich in hohen Leerstandszahlen manifestierte und zahlreiche Nachbesserungs- und Revitalisierungsprogramme erforderte (vgl. Schmitt und Schröteler von Brandt 2016). Ein Höhepunkt dieser Entwicklung war der mit Bund-Länder Programmen subventionierte Abriss von leerstehenden Wohnungen, der wie schon fast ein Vierteljahrhundert zuvor die Sprengung von Wohnblöcken in Pruitt-Igoe in St.Louis im US- Bundesstaat Missouri zum Symbol für die Fehlentwicklungen im Wohnungsbau der Nachkriegsmoderne wurde.

Die Innenstadt war zunehmend als Wohnort für verschiedene Nachfragegruppen wieder attraktiv, vor allem auch durch die verstärkten Aktivitäten einer behutsamen Stadterneuerung in den 1980er Jahren. Der Trend zur Re-Urbanisierung wurde durch die ungebrochene Nachfrage nach dem Eigenheim im Grünen überlagert. Da sich die Ziele nachhaltiger Stadtentwicklung mit dem hohen Flächenverbrauch im Außenraum nicht zur Deckung bringen ließen, setzte sich in der räumlichen Planung das Primat der Innenentwicklung als gängige Leitvorstellung durch. Vor allem die Revitalisierung innerstädtischer Brachen richtet seit den 1990er Jahren den Fokus auf nutzungsgemischte, verdichtete Quartiere. Diese hatte die kompakte Stadt oder die Stadt der kurzen Wege zum Leitbild und brachte eine Ausdifferenzierung der Wohntypologien und Trägerformen mit sich (vgl. BBSR 2012; BBSR 2013).

Es folgte in den 2000er Jahren, das „Schrumpfungsjahrzehnt“ mit dem Primat „weniger, älter, bunter“ in der Stadtentwicklungsplanung; der Wohnbedarf wurde weitgehend nur noch als Qualitätsfrage behandelt (Schmitt 2008). Doch auch in dieser anhaltenden Phase der Re-Urbanisierung gab es weiterhin Stadterweiterungen in kleinerem Maßstab an den Rändern – sei es als Nachholbedarf in den ostdeutschen Bundesländern mit Einfamilienhausgebieten, als neue Vorstädte wie im Umland von Berlin oder auch in vielen kleinteiligen dispersen Formen quer durch die Republik. Als Antwort auf die neue Wohnungsfrage, die sich jetzt seit fast einem Jahrzehnt auch wieder als quantitative Herausforderung stellt, wird eine neue Phase der Suburbanisierung des Wohnens im großen Maßstab und großen Stil zumindest in den wachsenden Großstädten wieder denkbar (vgl. Altrock et al. 2019).

Urbanes Leben am Stadtrand – die Mitte vom Quartier planen?

Die Programme, Masterpläne und Wettbewerbsentwürfen, die aktuell in den verschiedenen Großstädten für die neuen Quartieren am Stadtrand entwickelt werden, setzen einen Orientierungsrahmen für zukunftsfähige Stadtstrukturen. Zum einem werden physische Orte geplant, die unter anderem als Grüne Loops oder Mobilitätshubs die räumlichen Zentren der neuen Stadtteile bilden und zum anderen werden soziale Anforderungen an die Attraktivität der Zentren, das städtische Leben und die Lebendigkeit der Quartiere formuliert (vgl. Beiträge aus den verschiedenen Großstädten in pnd 01/2021). Diese urbanen Leitmotive für den Stadtrand scheinen als Legitimation für das Planen auf der grünen Wiese – auch heute noch als Gegenentwurf zu den monotonen Wohnsiedlungen der Moderne – von Nöten zu sein.

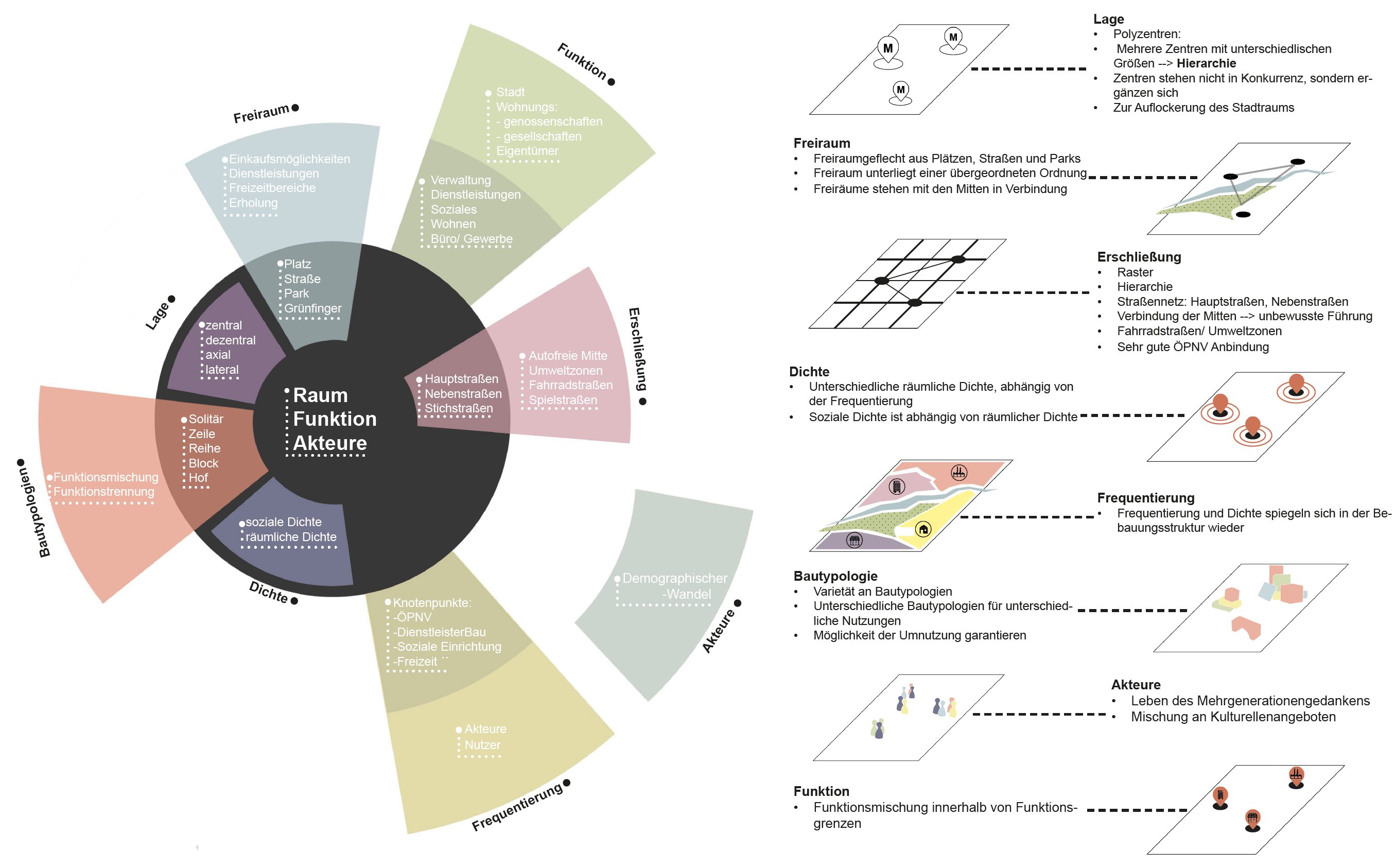

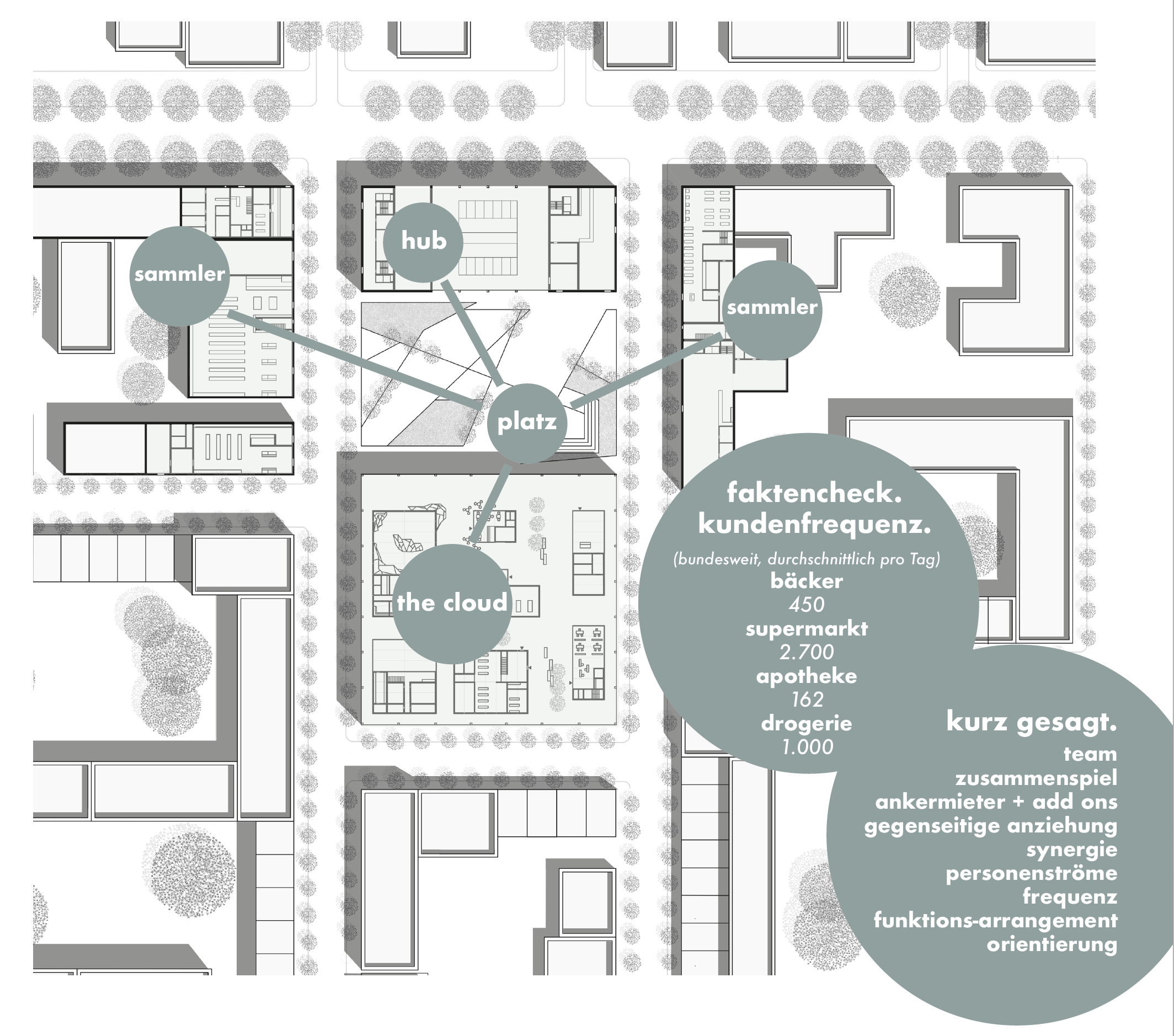

Eine Kombination aus Dichte, Mischung und Vielfalt bildet in diesen Konzepten eine Art Grundbaustein für die Schaffung städtischer Strukturen, wobei sich die Vielfalt nicht nur auf die Bautypologien und Funktionen beschränkt, sondern auch die Bewohnerstruktur, Trägerschaften und Betreibermodelle oftmals schon mitdenkt. Der Urbanitätsbegriff oder die Aussagen, was das Städtische in diesen Quartieren ausmachen soll, bleiben in der Regel eher unscharf. In der räumlichen Dimension wird das Stadtquartier oft als ein Alltagsort beschrieben, in dem die grundlegenden Aktivitäten, wie Wohnen, Arbeiten, Bilden, Erholen, und Versorgen stattfinden – und der die Entfaltungsmöglichkeiten, Lebensqualität und Identifikation der Menschen, die dort leben, determiniert. Dabei werden nicht nur die Strukturen, sondern auch die weiteren Prozessschritte als maßgeblich für die Realisierung eines lebendigen Quartiers angesehen. Es wird gleichermaßen ein Werkzeugkasten für die städtebaulichen und sozialräumlichen Strukturen als auch die Prozessbausteine für die weitere Planung und Umsetzung gesucht (vgl. auch BBSR 2013).

Die Frage, ob und inwieweit Urbanität (als Eigenschaft eines lebendigen, vielfältig nutzbaren Stadtraums) planbar sei, führt in Intervallen wiederkehrend zu Fachkontroversen in Planerkreisen – denen hier nicht in der notwendigen Differenziertheit nachgegangen werden kann (siehe u.a. Altrock und Huning 2017; Selle 2011). Fachexpert:innen, die diese Frage nicht mit einem klaren Nein beantworten, verweisen auf quantifizierbare oder qualifizierbare städtebauliche Qualitäten und die Notwendigkeit, diese in den Planungs- und Umsetzungsprozessen zu sichern (Senatsverwaltung Berlin 2013b). Ein Kanon von allgemein anerkannten Zieldimensionen städtischer Qualitäten oder Prinzipien für den Prozess hat sich seit den 1990er Jahren – aufbauend auf den Umgang mit dem Bestand (z.B. der Nachbesserung der Großsiedlungen) und die Erfahrungen mit den kleinteiligen Neubaugebieten (z.B. der Revitalisierung der Konversionsflächen) entwickelt (vgl. BBR 2007).

Vor allem die Operationalisierung der Nachhaltigkeitsziele hat über die Jahre hinweg eine Fortentwicklung erfahren (vgl. ebd.). Als Referenz für eine systematische Auseinandersetzung mit der Aktualisierung des Urbanitätsbegriffs kann das von der ETH Zürich erstellte Handbuch gelten (Kretz und Kueng 2016), das beispielsweise sechs Eigenschaften der Urbanität: Zentralität, Diversität, Interaktion, Zugänglichkeit, Adaptierbarkeit und Aneignung herleitet und versucht, anhand von Urbanitätsprofilen Wege der Übertragung und Anwendung aufzuzeigen. Offen bleiben jedoch zumeist die Fragen, wie in neuen Quartieren am Stadtrand Identität entstehen kann, wenn Historie und Tradition fehlen; oder wo Raum für Aneignung und Engagement entstehen kann, wenn Brüche und Nischen in einem fertig geplanten städtischen Gefüge nicht vorhanden sind. Noch komplexer wird die beschriebene Herausforderung, wenn die zeitliche Dimension der Quartiersentwicklung als dynamischer Prozess einer permanenten Veränderung mitbedacht werden muss. Die Feststellung von Markus Hesse und Ulrike Wolf „Städtebau und Dichte allein machen aus dem Rand noch keine Vorstadt“ (Hesse und Wolf 2005: 21) bringt es auf den Punkt, dass durch das schlichte Angebot von Gebäuden und öffentlichem Raum noch kein sozial geprägter Gebrauchsraum entsteht.

Learning from… Transformation mitdenken?

Das Planen auf der Grünen Wiese in einer Dimension, die noch vor einigen Jahren kaum mehr denkbar war, wird wieder möglich. Großstädte entwickeln Projekte der Stadterweiterung an den Rändern mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive und ambitionierten Zielen. Im Vergleich zu den Planungen der letzten beiden Jahrzehnte ist hier nicht nur der Maßstabssprung zu bewältigen, sondern sind auch weitgesteckte zeitliche Horizonte zu bedenken. Obwohl Städte seit Jahrhunderten durch die Entwicklung neuer Stadtteile wachsen, scheint sich in den Urbanisierungsphasen die Frage, ob und wie man große Stadtteile plant, stets neu zu stellen.

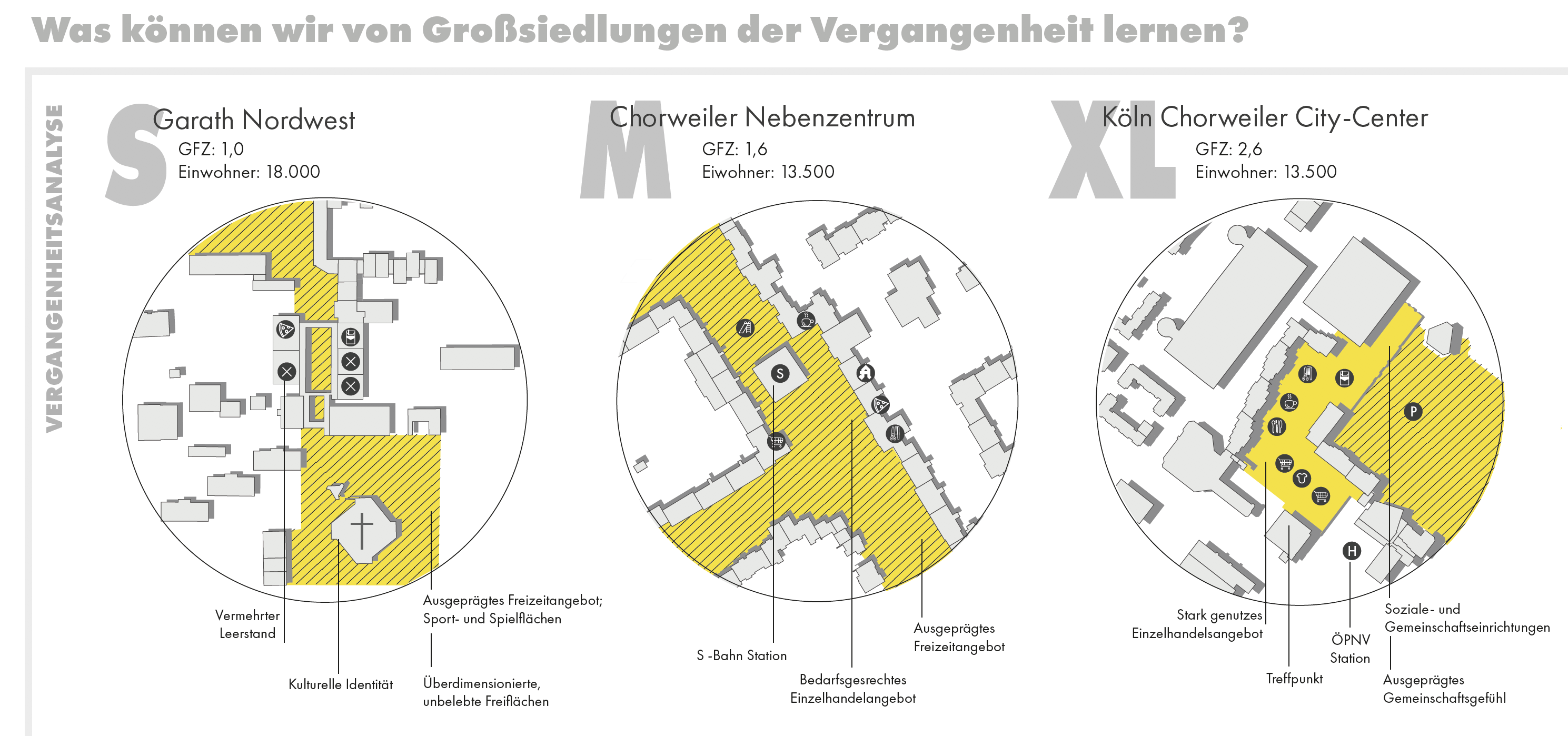

Nach dem derzeit in einigen Städten die Frage nach dem Ob geklärt und die politische Entscheidung für die Entwicklung der neuen Stadteile gefallen ist, ist man in einer frühen Planungsphase auf der Suche nach einer stabilen städtebaulichen Grundlage und geeigneten Planungsverfahren für eine langfristig und anpassungsfähige Entwicklung. Es erscheint daher im mitteleuropäischen Kontext naheliegend, auf der Suche nach Kontinuitäten und Brüchen auf zwei zurückliegende Phasen der Stadterweiterung und Siedlungsentwicklung im Wohnungsbau zu schauen: die Großsiedlungen der Moderne, besonders die Siedlungen der 1960er und 70er Jahre und die Neubaugebiete, die in den 1990er Jahren sowohl innerstädtisch auf Konversionsflächen als auch am Stadtrand errichtet wurden. Während die Großwohnsiedlungen der ersten Generation auf Suche nach städtebaulichen Leitlinien eher unter dem Aspekt Fehlentwicklungen vermeiden Interesse wecken, bieten die großen Projekte der 1990er Jahre geeignete Anknüpfungspunkte für die Entwicklung nachhaltiger Stadtstrukturen.

Die Großsiedlungen der 1960er-70er Jahre – Quantität am Stadtrand

Der Blick zurück auf die Großsiedlungen der 1960 -1970 Jahre ist besonders relevant unter dem Aspekt der Quantitäten, nämlich der Massenproduktion von Wohnraum. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass die Wohnungsbestände aus jener Zeit – trotz aller Kritik und Ablehnung – heute noch für die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung unentbehrlich sind. Die Zahlen aus dem Großsiedlungsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 1994 mögen die Größenordnung noch einmal verdeutlichen: In der Bundesrepublik Deutschland gab es zu dem genannten Zeitpunkt über 1,6 Mio. Wohnungen in über 240 Großwohnsiedlungen mit 2.500 und mehr Wohnungen – oder um die Dimension an einzelnen Siedlungen zu verdeutlichen: die Siedlung Neu-Perlach in München verfügt über 20.100 Wohneinheiten und die Gropiusstadt in Berlin über 18.000 (Deutscher Bundestag 1994). Eine angemessene und bezahlbare Wohnungsversorgung war die entscheidende Herausforderung: der Handlungsanlass für die Produktion von Wohnraum in Siedlungen dieser Größenordnung.

Die wesentlichen Strukturprobleme der Großwohnsiedlungen – eine stadträumlich isolierte Lage und eine monofunktionale Nutzungsausrichtung auf das (soziale) Wohnen – trafen in der Nutzungsphase mit weiteren baulichen, sozialen und wohnungswirtschaftlichen Problemen zusammen und setzten einen Downgrading-Prozess der Großsiedlung in Gang. Oft als Abwärtsspirale tituliert, wurde dieser Gegenstand von Forschung, Nachbesserungs- und Umbauprogrammen und praktischen Handlungsansätzen vor Ort (Willinger 2008). Vor allem die Wohnungsleerstände in einer nicht zu übersehenden Dimension und der Abriss von Wohnungsbeständen im großen Stil haben den Fokus verstärkt auf die Wohn-und Lebensqualität in diesen Siedlungen und die Anpassbarkeit der funktionalen und baulich-räumlichen Qualitäten auf eine sich wandelnde Nachfrage gerichtet.

Die aktuellen Planungsstrategien gehen davon aus, mit den richtigen Zielen und veränderten Leitbildern auf einem guten oder besseren Weg zu sein. Dabei wird häufig übersehen, dass viele Großwohnsiedlungen jener Zeit – vor allem in Westdeutschland als Höhepunkt des modernen Städtebaus gefeiert – auch das Ergebnis umfangreicher, langwieriger Planungsverfahren waren, und die Siedlungskonzepte auf der Grundlage von Prognosen, städtebaulichen und architektonischen Wettbewerben unter Beteiligung namhafter Architekten und Planer entstanden. Drei Aspekte – als Ursachen für das Scheitern – können daher den neuen Großen Quartieren im jetzigen Stadium der Planung als Lehrstück dienen:

- Schneller Wandel durch veränderte Rahmenbedingungen: Die Wachstumskrise, der wirtschaftliche Strukturwandel, die Unzulänglichkeit eines Fördersystems haben als Krise des Sozialen Wohnungsbaus die Neubaugebiete in den westdeutschen Städten schon kurz nach ihrer Fertigstellung zum Problemfall werden lassen; wie auch die Wende und die Abwanderung der Wohnbevölkerung in den neuen Bundesländern zu einer beschleunigten Entwertung der Plattenbausiedlungen führte.

- Die Diskrepanz zwischen Konzept und Realisierung: Konzeptionelle Überlegungen – auch die vielschichtige Programmatik der Charta von Athen, die neben der Funktionstrennung auch schon viele Elemente des Leitbildes einer kompakten Stadt aufgriff – konnten nicht in die Realisierung des Siedlungsbaus transportiert werden. Die Verkürzung des Konzeptes der Urbanität durch Dichte auf die wirtschaftlich begründete, simple Erhöhung von Geschossflächenzahlen im Wohnungsbau, ist nur ein Beispiel für einen besonders pragmatischen Umgang mit dem Thema Urbanität.

- Das Nichtvollenden in einem überschaubaren Zeitraum: Die Großsiedlungen wurden vielfach nicht zu Ende gebaut; die Anbindung an die Kernstadt oder Realisierung von Infrastrukturen unterblieb oder erfolgte erst Jahrzehnte später, wie der Bau des U-Bahnhofs in Hamburg Mümmelmannsberg oder die Realisierung des Stadtteilzentrums in München Neuperlach.

Vor allem die Diskrepanz zwischen dem Konzept und der späteren Umsetzung war dann auch der Ansatzpunkt für die Programme zur Nachbesserung und Weiterentwicklung. Mit der Unterstützung der Städtebauförderung und Programmen wie der Sozialen Stadt und dem Stadtumbau wurden integrierte Handlungskonzepte entwickelt, um in einem Mix aus baulichen, sozialen, kulturellen Maßnahmen die Wohn-und Lebenssituation gemeinsam mit den Bewohner:innen zu verbessern. Dabei hat sich gezeigt, dass häufig Räumlichkeiten für gemeinschaftliche, bewohnerinitiierte Aktivitäten fehlten und den Stadtteilzentren – als Orte für das soziale Miteinander, ehrenamtliches Engagement, gegenseitige Unterstützung, Kreativität, Gesundheit, Austausch zwischen Nachbarn, Selbsthilfe, lebenslanges Lernen, Gemeinschaft – eine besondere Bedeutung zukommt.

Großsiedlungen im suburbanen Raum als Siedlungstyp zwischen Stadt und Land waren und sind mit ihrer verdichteten, monofunktionalen Siedlungsstruktur auf dem Wohnungsmarkt keine Selbstläufer. Daran haben auch die zahlreichen Nachbesserungsansätze und Teilerfolge nichts grundlegend verändert – „als homogene Wohngebiete mit eingestreuten Sonderbauten für den Gemein- oder Konsumbedarf sind große Siedlungen daher nur bedingt umrüstbar“, zu diesem Ergebnis kommt die Studie Urbane Lebenswelten im Jahr 2013 (Senatsverwaltung Berlin 2013b: 101). Ausschlaggebend für die (soziale) Situation der Siedlung als auch die Erfolge der Nachbesserungskonzepte war es, ob sich die Siedlungen in wachsenden oder schrumpfenden Regionen befanden (Kraft 2011). Letztlich hat sich über die Jahrzehnte hinweg die Stabilität der Nachfrage jeweils an dem Verhältnis von Preis und Qualität des Wohnungsangebotes entschieden: Sobald ausreichend Wahlmöglichkeiten auf den regionalen Wohnungsmärkten auch in den preiswerteren Segmenten vorhanden waren, erforderte dieser Siedlungstyp hoheitliche (Nach-)Steuerung über Sanierungs- und Belegungspolitik sowie ohnehin dauerhaft ein Quartiersmanagement, dass bauliche und soziale Maßnahmen und Aktivitäten zwischen allen Beteiligten koordiniert. Für die neuen Großen Quartiere stellt sich daher die entscheidende Frage, ob die Bewohner:innen in Zukunft freiwillig am Stadtrand leben oder als Innenstadtverdrängte nur bezahlbaren Wohnraum auf Zeit suchen.

Neue Stadtteile in den 1990er Jahren – Qualität im Quartier

Als eigentliche Vorbilder für die neuen Großen Quartiere gelten die großen Neubaugebiete der 1990er Jahre. Nach der Blütezeit der behutsamen Stadterneuerung und Bestandsentwicklung waren in der Boom-Phase der Nachwendezeit prognostizierte steigende Einwohnerzahlen und wachsender Wohnflächenkonsum auslösenden Momente, um über neue Stadtteile in den Großstädten nachzudenken. Ob in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Freiburg oder München – es wurde wieder die Planung neuer Stadtteile vorangetrieben, sowohl auf innerstädtischen Konversionsflächen als auch an der Peripherie. Die Richtgrößen der großen Neubaugebiete überstiegen in dieser Zeit selten die Marke von 5000 Wohneinheiten als Obergrenze und Arbeitsplätze wurden von Beginn an in Relation zur Einwohnerzahl in einer nennenswerten Quantität mitgeplant.

Was hatte sich zwischenzeitlich an den Planungsvoraussetzungen und -vorstellungen geändert (vgl. u.a. BBSR 2012; BBR 2007; Magistrat der Stadt Frankfurt am Main 1997, Dezernat Planung; Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen Berlin 1995):

- Der Wechsel des städtebaulichen Leitbildes von der aufgelockerten Stadt zum dichten gemischt genutzten Stadtteil war endgültig vollzogen. Hochhausgruppen und Großformen gehörten als Siedlungstypologien des Wohnens der Vergangenheit an.

- Die Wohnansprüche der Mittelschicht und der Besserverdienenden rückten stärker in den Fokus.

- Der klassische Soziale Wohnungsbau war nicht mehr das alleinige Förder- und Finanzierungselement.

- Die Akteurslandschaft der Eigentümer:innen und Investor:innen wurde vielfältiger.

- Instrumente und Methoden wurden stärker auf die Einbindung privater Akteure ausgerichtet (u.a. Public-Private-Partnership und städtebauliche Verträge).

- Belange der Umwelt- und Ressourcenschonung eroberten – befördert durch die Prozesse der Lokalen Agenda 21 – ihren Platz in den kommunalen Planungsverfahren.

Vielfalt, Kleinteiligkeit und Mischung galten als gängige Elemente, um städtische Strukturen zu erzeugen. Es herrschte ein weitgehendes Einvernehmen darüber, dass urbane Qualität eine Mischung von Nutzungen voraussetzt und eine gute, finanzierbare Infrastruktur nur mit einer hinreichenden baulichen Dichte zu vereinbaren sei (vgl. Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen Berlin 1995) Solche Grundsätze wurden ergänzt um die Rückbesinnung auf die europäische Stadt und die Parzelle. Eine kleinteilige Parzellierung sollte eine vielfältige Ansiedlung von Bewohner:innen, Betrieben und Einrichtungen ermöglichen. In den städtebaulichen Konzepten wurde architektonische und städtebauliche Differenzierung angestrebt – oftmals auch nach traditionellen Mustern und in starker Anlehnung an die jeweilige örtliche Bautradition. Hans Stimmann fasste den Ansatz für die Berliner Stadtentwicklungsplanung jener Zeit so zusammen: „Hauptziel war die Schaffung von Voraussetzungen für das, was wir mit ‚urbaner‘ Atmosphäre bezeichnen“ (Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen Berlin 1995 :15). Die Meinung, dass eine feinkörnige Mischung der Nutzungen als Voraussetzung für Urbanität auch in den Randgebieten zu realisieren sei, wurde auch damals nicht durchgehend von allen Akteuren aus Politik und Planung geteilt (vgl. Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, Dezernat Planung 1997).

Mittlerweile sind die Stadtteile der 1990er Jahre längst bewohnt – sie wurden in einer Phase des Wachstumsdrucks geplant, der sich in der Realisierungsphase schon wieder relativierte. Die Auswirkungen waren für die Stadtteile in integrierter Innenstadtlage nicht so gravierend wie für die Stadterweiterungen am Stadtrand. So wurde zum Beispiel in dem Französischen Viertel in Tübingen in der Realisierungsphase weitgehend an den Planungsprinzipien – vor allem der Mischung und der Dichte – festgehalten, um urbane Strukturen zu erzeugen (vgl. Feldtkeller 1999). In den Erdgeschossen aller Häuser war Gewerbe vorgesehen, auf vier oder fünf Einwohner:innen kam ungefähr ein Arbeitsplatz und die Geschossflächenzahl auf den Baufeldern wurde zwischen 2,5 und 4,0 GFZ festgelegt (Soehlke 2013). Dagegen führte die nachlassende Nachfrage bei den Siedlungen am Stadtrand, wie beispielsweise im Bereich Karow-Blankenburg im Nordosten von Berlin, zu durchgreifenden Änderungen: Eigentumswohnungen für die zahlungskräftigen Schichten wurden ebenso wenig realisiert wie die ursprünglich geplanten Dienstleistungs- und Gewerbeeinheiten. Die städtebauliche Qualität von Karow-Nord wird nach der Realisierung in einer aufwändigen Freiraumgestaltung und einer guten sozialen Infrastrukturausstattung sowie der Nähe zur offenen Landschaft gesehen. Ansonsten ist der Stadtteil – ein Fremdkörper in der suburbanen Umgebung – unvollendet geblieben (vgl. Hesse und Wolf 2005).

Was lässt sich daraus mitnehmen? Die städtebaulichen Leitvorstellungen und differenzierten Planungsstrategien der 1990er Jahren haben auch fast 30 Jahre später nicht ihre Gültigkeit verloren (vgl. Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, Dezernat Planung 1997). Während die Quartiere am Stadtrand die Hoffnung auf die Schaffung urbaner Atmosphären vielfach nicht einlösen konnten, haben die Neubaugebiete in den integrierten Lagen (wie zum Beispiel in Tübingen oder Freiburg) auch unter Einbezug der vor Ort existierenden Strukturen neue Qualitäten der Mischung und Vielfalt im Neubau hervorgebracht. Zu den wesentlichen Erfolgsbedingungen gehörte ein (städtisches) Projektmanagement, das vor allem all diejenigen Akteure einbindet, die zur Nutzungsvielfalt beitragen.

Zauberformeln für die neuen Quartiere am Stadtrand

Mit ihren engagierten Zielen, am Stadtrand attraktive und lebendige Quartiere zu schaffen, um auf die Wachstumsanforderungen und angespannte Wohnungsmarktsituationen angemessene Antworten zu geben, unterscheiden sich die heutigen Planungen für die großen Quartieren nicht grundsätzlich von den früheren Phasen der Stadterweiterung. Die Planungen der 1990er Jahre haben schon auf die bekannten Fehler der 1970er Jahre reagiert und Leitlinien und Prinzipien entwickelt, an welche die heutigen Konzepte und Visionen auch fast 30 Jahre später fast nahtlos anknüpfen können (Magistrat Frankfurt am Main, Dezernat Planung 1997). Aus den aktuellen Handlungsansätzen in den verschiedenen Städten lassen sich strukturelle Leitvorstellungen und Verfahrensweisen herauskristallisieren, die sich über vorhandene Ortsbezogenheit und tradierter Planungskultur in den Städten hinweg grob vereinfachend auf die beiden Kurzformeln Vielfalt in der Struktur und Offenheit im Prozess bringen lassen.

Vielfalt in der Struktur

Planungen für Große Quartiere am Stadtrand werden derzeit in zunehmender Zahl, gegründet auf bestehende Stadtentwicklungskonzepte, Machbarkeitsstudien und vorbereitende Untersuchungen, in den Großstädten wieder auf den Weg gebracht. In den Planungsverfahren nehmen Masterpläne und Wettbewerbsverfahren, die ganzheitliche bildhafte Konzepte für die neuen Quartiere produzieren, einen hohen Stellenwert ein. Die entstehenden Leitbilder – hier als Synonym benutzt für übergreifende Ziele, Prinzipien und Konzepte im Städtebau – liefern Visualisierungen für die zukünftigen Zustände im Stadtraum und dienen den Akteuren als Instrument zur Motivierung, Koordinierung und Orientierung im laufenden Prozess. Dabei werden auch Leitbilder aus der Vergangenheit – beispielweise die Gartenstadt – neu interpretiert, um städtebauliche und nachhaltige Qualitäten für den Stadtrand abzuleiten. Dies jedoch ohne die ursprünglich in dem Leitbild enthaltene gesellschaftspolitische Utopie aufzugreifen.

Leitend bei der Erstellung der städtebaulichen Konzepte oder den zugrunde gelegten Ausschreibungen der Wettbewerbsverfahren ist immer wieder die Frage, welche architektonischen und städtebaulichen Qualitäten ein Quartier erfüllen muss, um urbane Stadträume und Lebensformen zu ermöglichen. Als gängige Prinzipien werden hierzu Elemente genutzt und weiterentwickelt, die schon in den Neubaugebieten der 1990er Jahre den Planungen zugrunde lagen – so sind die Großen Quartiere im gegenwärtigen Planungstand: kompakt und dicht; nutzungsgemischt und parzelliert; verkehrsreduziert und ökologisch orientiert; im menschlichen Maßstab mit differenzierten Typologien in der Bebaustruktur und im Freiraum geplant. Große Quartiere, die in jüngster Zeit bereits in anderen europäischen Städten realisiert wurden – um nur Amsterdam, Kopenhagen und Wien zu nennen – werden gerne zur Inspiration genutzt, um die Quartiere zukunftsorientiert weiterzudenken. Vor allem das Stadtentwicklungsprojekt Aspern Seestadt in Wien steht in dem Ruf in vielen Bereichen neue Standards gesetzt und beispielhafte Wege der Quartiersentwicklung beschritten zu haben (MA 18 und RaumUmwelt PlanungsGmbH 2012).

So lassen sich in den projektierten Großen Quartieren die städtebaulichen und stadtplanerischen Leitlinien für eine urbane Stadtweiterung quer über die einzelnen Städte hinweg im Großen und Ganzen als State oft the Art des Städtebaus mit den folgenden Handlungsfeldern und Elementen lesen (vgl. u.a. auch die Beiträge aus Berlin, Hamburg, Heidelberg, Frankfurt, Köln, Konstanz und München in pnd 01/2021):

- Am Stadtrand in unmittelbarer Nähe zum Landschaftsraum scheinen die alten Grundqualitäten des gesunden Wohnens Licht, Luft und Sonne mit tragenden ökologischen Faktoren wie Grün, Klimaanpassung und Ressourceneffizienz besonders leicht Synergien zu erzeugen. Grüne Bänder, oft als multikodierten Flächen für Aktivitäten, ökologische Maßnahmen und Mobilitäträume geplant, dienen als verbindendes Rückgrat oder gliedernde Korridore in der Siedlungsstruktur und sind dann oft auch Belüftungsschneisen. Differenzierte Freiraumtypen sollen identitätsstiftende öffentliche Räume und Treffunkte ausbilden, die Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten ermöglichen.

- Vorstellungen von einer neuen Mobilität fließen in die Planungen der Verkehrsstruktur ein. Ohne am Stadtrand auf den KFZ- Individualverkehr komplett zu verzichten, werden die anderen Verkehrsarten möglichst gleichwertig behandelt. Parkplätze und vor allem Quartiersparkhäuser stellen eine Platzreserve und Potenzial für eine spätere Umnutzungen dar – als so genannte Mobilitätshubs integrieren Parkhäuser weitere Nutzungen wie beispielsweise soziale Einrichtungen oder Gewerbebetriebe, FAB Labs oder Smart-Factories und werden so zu zentralen Quartierseinrichtungen.

- Das eindeutige Stadtteilzentrum ist ohnehin häufig einer polyzentralen Struktur von unterschiedlichen zentralen Orten gewichen, die nicht mehr auf die klassischen zentrumsbildenden Gebäudetypologien wie etwa Kirchen, Rathäuser, Kaufhäuser setzen können. Wenn Ladenzeilen und Geschäftsstraßen schon in der Innenstadt ihre Sinnfälligkeit zu verlieren drohen, werden am Stadtrand andere Treiber der Belebung gesucht. So richtet sich das Augenmerk auf Kunst, Bildung und Gesundheit oder urbane Produktion. Besonders die Sockelzone und die Fußgängerperspektive erfahren unter dem Aspekt der (urbanen) Belebung eine hohe Aufmerksamkeit.

- Im Sinne einer nachhaltigen und resilienten Entwicklung soll durch die Mischung von Gebäude- und Nutzungstypologien eine möglichst hohe Vielfalt an Angeboten entstehen. Die städtebaulichen Konzepte schaffen Spielräume für unterschiedliche Wohntypologien und Wohnformen, so dass eine unterschiedliche Mischung aus Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, öffentlich gefördertem Wohnraum oder Baugenossenschaften entstehen kann.

- Die Mehrfachcodierung von Flächen und Gebäuden soll Flexibilität erzeugen. Schon im Konzept werden einzelne Bauabschnitte definiert, die eine eigene Identität und funktionale Eigenständigkeit ermöglichen sollen. Identifizierbare Teilquartiere die in sich funktionieren und die Etappierung der Realisierung, wie auch hybride und nutzungsneutrale Typologien sollen eine hohe Flexibilität und Anpassbarkeit garantieren.

In den derzeitigen frühen Entwicklungsstadien der Projekte entstehen so städtebauliche Bilder von (urbanen) Quartieren und Endzuständen, die unter anderem die Entwicklungsziele Vielfalt, Mischung und Dichte visualisieren – und so Referenzen für die Verständigung mit verschiedenen Akteuren darstellen. Inwieweit diese an den Stadtrand projizierten Wunschvorstellungen und Qualitätskriterien im weiteren Prozess tragfähig sind und Nachfrager:innen, Nutzer:innen, Bauherr:innen, Investor:innen, Trägerschaften und Betreiber:innen finden, müssen die nächsten Projektphasen zeigen.

Offenheit im Prozess

Die Planung und Entwicklung der Quartiere am Stadtrand ist auch wieder eine Aufgabe der Daseinsvorsorge geworden: Mit den Großen Siedlungen setzen die Städte in der Wohnungsversorgung ein Zeichen und versuchen mit Mischung und Vielfalt der Kernstadt eine neue Qualität am Rand entgegenzusetzen. Es geht trotz unterschiedlicher örtlicher Planungskulturen und Verfahrenswege bei allen Projekten um die generelle Fragestellung: Wie (soziale) Vielfalt im suburbanen Raum entstehen kann und welche Anforderungen im Raum erfüllt sein müssen, damit ein soziales Miteinander im Quartier möglich wird. Im Prozess stellt sich überdies die Frage: Wie dieser Anspruch den Weg in eine gebaute Realität finden kann. Bereits in den 1990er Jahre waren sich die Projektbeteiligten weitgehend einig, dass die Errichtung neuer Stadtteile in einem offenen Planungsprozess zu gestalten sei, der Spielraum für Anpassungen an veränderte Bedarfs- und Marktlagen bietet (u.a. Brech 1997).

Der langfristige Prozess mit hoher Komplexität scheint in den einzelnen Städten zwischen einem zielgerichteten Steuerungsvorhaben und einem offenen Suchprozess verortet. Dass in der Stadterweiterungsplanung der neuen Generation die öffentliche Planung wieder eine starke Steuerungsrolle übernimmt, liegt vielerorts schon in dem gewählten Instrumentarium der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach §165 BauGB begründet. Die weitere Projektentwicklung und das Projektmanagement werden entweder von verwaltungsinternen, ämterübergreifenden Projektgruppen übernommen oder in andere Organisationsformen – zum Beispiel Internationale Bauausstellungen (IBA) wie in Hamburg oder Heidelberg übertragen. Für die Rückkopplung der Planungsabsichten in Partizipations- und Kooperationsverfahren an die marktwirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure werden oftmals weitere externe Expert:innen und Dienstleister:innen in Anspruch genommen.

Einigen Städten ist es inzwischen gelungen, einen politischen Grundkonsens über die Notwendigkeit der Stadterweiterungskonzepte herzustellen und an den jeweiligen Standorten, in teils aufwändigen Beteiligungsverfahren, auf Widerstände und Proteste zu reagieren sowie relevante Akteure frühzeitig in den Entwicklungsprozess einzubinden. Für die nächsten Etappen scheint Spur halten eine wichtige Devise zu sein. Es gilt städtebauliche und funktionale Konzepte für zukünftige qualitative und quantitative Bedarfe zu konkretisieren, ohne den Glauben und die Gewissheit, dass letztlich ein fertiger Plan oder eine finale Planung die lange Entwicklungstrecke der Großen Quartiere ohne Veränderung überdauern kann. Daher sind Anpassungsfähigkeit und Flexibilität nicht nur Strukturziele, sondern auch wichtige Prozessziele, die nach Revidierbarkeit und Offenheit verlangen:

- Revidierbarkeit für den Fall, dass zentrale Grundannahmen sich ändern. Schon die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Stadterweiterungsplanung mit einem weit gesteckten Horizont sowohl durch lokale Restriktionen und Zwänge als auch (globalen) Entwicklungen von außen einem schnellen Wandel unterworfen ist.

- Offenheit vor allem für weitergehend privates und markwirtschaftliches Engagement, das vielfach erst noch entstehen oder eingeworben werden muss. Relevante Akteure und potentielle Mitstreiter:innen für die Projektphilosophie, ob Nutzer:innen, Investor:innen oder Betreiber:innen, sind zu dem Zeitpunkt der Planung oft noch gar nicht gefunden. Aber man kann frühzeitig alle (Stakeholder) einbeziehen, die ein Interesse an dem neuen Stadtteil haben, und mit ihnen Rahmenbedingungen, Ansprüche, Ziele und Spielräume erörtern und verhandeln.

Anpassungsfähige Quartiere erfordern in allen Prozessphasen – von der Planung bis zur Nutzung – Dialog, Kooperation und Management. Für den großen Maßstab und den langfristigen Zeithorizont gibt es derzeit noch wenig Handlungsroutinen oder allgemeingültige Regeln. Die Leitbilder übernehmen in den Dialogprozessen eine wichtige Funktion – die Schwierigkeit scheint darin zu bestehen, die (räumliche, soziale, ökologische und ökonomische) Linie vorzugeben ohne fertige Endzustände zu zementieren (vgl. Fislake 2020). Optionen für die Zukunft benötigen eigene Bilder und Pläne, die Räume für Innovationen, Experimente und Nutzungen auf Zeit offenlassen.

Den Stadtrand weiterdenken…

Das lebendige Stadtquartier in der Peripherie braucht (neue) eigene Bilder, wie auch das Wohnen am Stadtrand ein neues und positiv besetztes Narrativ benötigt. Die Fragen was (urbanes) Leben im Stadtquartier ausmacht, wie der öffentliche Raum genutzt wird und welche zentralen Einrichtungen gebraucht und von wem finanziert werden, sollten in den weiteren Projektphasen für die Großen Quartiere dezidierter gestellt werden. Die Tauglichkeit des Adjektivs urban für Räume, Funktionen und Lebensweisen in der Peripherie benötigt eine kritische Überprüfung – dass hier nur ein anderer Typ städtischer Lebensweise als in innenstadtnahen Lagen entstehen kann, wird sowohl aus der Tradition des Wohnens am Stadtrand als auch aus den aktuellen Planungen für die neuen Großen Quartiere deutlich.

Die Optionen für die Mitgestaltung lebendiger Quartiere könnten geeignet sein, zukünftig die eigentliche Attraktivität des Wohnens in großen Quartieren darzustellen. Gemeinsinn, Selbstorganisation und Gestaltungswille der zukünftigen Bewohner:innen sollte daher frühzeitig mitbedacht und eingeplant werden und im wahrsten Sinne des Wortes Raum in den Masterplänen und Wettbewerbsergebnisse finden – als offene Strukturen, Nischen und unfertige Zustände. Der Freiraum für zivilgesellschaftliche Teilhabe und Aneignung verändert dann vermutlich nicht nur mit weißen Flecken die Ästhetik der Pläne und Bilder, sondern auch die Logik der Parzellierung und Grundstücksvergabe. Die derzeitigen, vor allem in der Innenstadt erprobten, Instrumente der Konzeptvergabe und die Baugemeinschaften als Bauherr:innen sind dafür ein erster Ansatz, aber noch keine alleinigen Garanten für neue Qualitäten in Großen Quartieren (BBSR 2020). Viele Bedarfe werden erst aus der Wohnerfahrung und Lebensrealität im neuen Stadtteil entstehen. Das Engagement des Privaten kann neue soziale und ökonomische Ressourcen im Quartier entfalten. Dies erfordert jedoch offene Strukturen und neue Regeln – diese sollten schon früh im Prozess entwickelt werden.

References

Altrock, Uwe; Huning, Sandra (2017) (Hg.): Die schöne Stadt. Begriffe und Debatten, Theorie Praxis in Städtebau und Architektur. Planungsrundschau 24. Berlin: Verlag Uwe Altrock.

Altrock, Uwe; Krüger, Arvid; Kunze, Ronald und Wékel, Julian (2019): Neue Suburbanität. In: Raumplanung 204/6-2019, 6–9.

Brech, Joachim (1997): Einige Fragen an die Planung und ein Plädoyer für eine offene Planung. In: Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, Dezernat Planung (Hg.): Planung und Entwicklung neuer Stadtteile. 2. Internationaler Städtebau–Diskurs. Frankfurt, 59–61.

BBR (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) (2007) (Hg.): Neue Stadtquartiere. Bestand und städtebauliche Qualitäten. Vorgehen und Ergebnisse der laufenden Bestandserhebung des BBR zu neuen Stadtquartieren. BBR-Online-Publikation Nr. 01/2007. Bonn.

BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR); Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) (2020) (Hg.): Baukultur für das Quartier. Prozesskultur durch Konzeptvergabe. Bonn/Berlin. https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2020/konzeptvergabe-langfassung-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=3, Zugriff am 04.01.2021.

BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (2013) (Hg.): Ziele nachhaltiger Stadtquartiere. Querauswertung städtebaulicher Forschungsfelder für die Ableitung übergreifender Ziele nachhaltiger Stadtquartiere. BBSR-Analysen Kompakt 09/2013. Bonn.

BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (2012) (Hg.): Neue Stadtquartiere. Bestand und städtebauliche Bedeutung BBSR-Analysen KOMPAKT 08/2012.

BfLR (Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung) (1994) (Hg.): Große Neubaugebiete. Bestand, städtebauliche Handlungsfelder und Perspektiven. Bonn: Selbstverlag der BfLR.

Deutscher Bundestag 12. Wahlperiode (1994) (Hg.) Großsiedlungsbericht 1994. Drucksache 12/8406. Berlin. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/12/084/1208406.pdf, Zugriff 04.01.2021.

Feldtkeller, Andreas (1999): Französisches Viertel Tübingen – „Mischen Sie mit!“ In: Becker, Heidede, Jessen, Johann, Sander, Robert (Hg.) (1999): Ohne Leitbild –Städtebau in Deutschland und Europa. Stuttgart+Zürich. Karl Krämer Verlag 269–279.

Fislake, Madita (2020, unveröffentlicht): Bilder städtebaulicher Konzepte und ihre Rolle im Planungsprozess. Masterthesis am Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung der RWTH Aachen University, August 2020.

Hesse, Markus (2012): Suburbaner Raum – Annäherungen an Gegenstand, Inhalte und Bedeutungszuweisungen. In: Schenk, Winfried, Kühn, Manfred, Leibenath, Markus, Tzschaschel, Sabine (Hg.): Suburbane Räume als Kulturlandschaften. Hannover: Verlag der ARL,13-24. https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/33607, Zugriff am 04.01.2021.

Hesse, Markus; Wolf, Ulrike (2005): Die „neue Vorstadt” – Urbanisierung der Peripherie durch Dichte. Das Projekt Karow-Nord – Erfahrungen mit dem suburbanen Städtebau in Berlin. In: Raumplanung 118 (2005), 17–21.

Kraft, Sabine (2011): Planung und Realität. Editorial. In: Archplus: Planung und Realität. Strategien im Umgang mit den Großsiedlungen. Ausgabe 203, 11.

Kretz, Simon; Kueng, Lukas (2016): Urbane Qualitäten. Ein Handbuch am Beispiel der Metropolitanregion Zürich. Zürich: Edition Hochparterre.

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, Dezernat Planung (1997) (Hg.): Planung und Entwicklung neuer Stadtteile. 2.Internationaler Städtebau–Diskurs. Frankfurt.

MA18 – (Magistratsabteilung 18, Stadtentwicklung und Stadtplanung Wien) und RaumUmwelt PlanungsGmbH (2012) (Hg.): Stadt Bauen. Beispiele für und aus Wien. Werkstattberichte Nr. 124. Wien.

Nationale Stadtentwicklungspolitik (o.J.) (Hg.) Projekte - Tübingen Südstadt. https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSP/SharedDocs/Projekte/WSProjekte_DE/Tuebingen_Suedstadt.html, Zugriff am 04.01.2020.

Schmitt, Gisela (2008): Die Stadt als Wohnort für alle – Bestands- und Wohnungspolitik unter neuen Vorzeichen. In: Schmitt, Gisela und Selle, Klaus (Hg.): Bestand? Perspektiven für das Wohnen in der Stadt. Edition Stadt I Entwicklung. Dortmund: Verlag Dorothea Rohn, 237–257.

Schmitt, Gisela und Schröteler-von Brandt, Hildegard (2016): Stadterneuerung. Eine Einführung. Wiesbaden: Springer.

Selle, Klaus (2011): Urbanität – eine Fortsetzungsgeschichte. Teil 3. Was bisher geschah … In: pnd|online IV|2011, 2-13. https://publications.rwth-aachen.de/record/140162/files/2011_selle_urbanitt3.pdf, Zugriff am 04.01.2020.

Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen Berlin (1995) (Hg.): Stadt Haus Wohnung. Wohnungsbau der 90er Jahre in Berlin. Berlin: Ernst und Sohn Verlag.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin (2013a) (Hg.) IBA Werkstattgespräch. Mehr Stadt in der Stadt – ist Urbanität planbar? Dokumentation der Veranstaltung. Berlin. https://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/baukultur/iba/download/IBA-Werkstattgespraech_Urbanitaet.pdf, Zugriff am 04.01.2020.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin (2013b) (Hg.) Urbane Lebenswelten. Strategien zur Entwicklung großer Siedlungen. Studie. Berlin.

Sieverts, Thomas (1997): „Zwischenstadt“. Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land. Braunschweig: Verlag Vieweg.

Soehlke, Cord (2013): Urban, kleinteilig, vielfältig – die Tübinger Strategie der Stadtentwicklung. In: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin (Hg.): IBA Werkstattgespräch. Mehr Stadt in der Stadt – ist Urbanität planbar? Dokumentation der Veranstaltung. Berlin.

Willinger, Stephan (2008): Definitiv unvollendet. Die Großsiedlungen der Gesellschaft. In: Schmitt, Gisela und Selle, Klaus (Hg.): Bestand? Perspektiven für das Wohnen in der Stadt. Edition Stadt I Entwicklung. Dortmund: Verlag Dorothea Rohn, 491–502.